Les chiffres parlent d’eux-mêmes : plus de 17 000 petites collectivités françaises restent aujourd’hui éloignées d’un réseau d’assainissement collectif respectant les normes en vigueur. Les solutions classiques, pensées pour la ville, peinent à s’imposer dans ces territoires. Faible densité, diversité des rejets, exigences réglementaires toujours plus strictes : le modèle urbain atteint vite ses limites lorsqu’il s’agit d’épurer l’eau là où la population se fait rare.

Face à cet état de fait, la riposte s’organise. Les communes rurales expérimentent, innovent, et parfois, bousculent franchement les habitudes. Des procédés venus des grandes agglomérations se métamorphosent pour s’accorder au tempo des villages. D’autres, totalement neufs, voient le jour pour répondre aux particularités du terrain, là où l’inventivité s’impose comme condition de survie.

Pourquoi les zones rurales sont confrontées à des défis uniques dans le traitement des eaux usées

En dehors des pôles urbains, l’assainissement réclame une approche sur-mesure. L’habitat dispersé, les ressources limitées, et la diversité des situations transforment chaque projet en véritable casse-tête logistique et financier. Souvent, la création d’un réseau collectif n’entre même pas dans le champ du possible. Les élus doivent alors composer avec des moyens réduits et une géographie qui ne facilite rien.

Dans bien des villages, la ressource en eau potable provient de captages de proximité, exposés à la moindre pollution diffuse. Un assainissement vieillissant, ou mal adapté, fait peser une menace directe sur la santé des habitants, mais aussi sur l’économie locale. Ici, la question de l’assainissement se joue à l’échelle du quotidien : préserver la qualité de l’eau, garantir la durabilité du territoire, éviter que le cadre de vie ne se dégrade.

Dans ce contexte, l’assainissement non collectif se présente comme une alternative concrète et réaliste. Chaque dispositif doit s’adapter au sol, répondre aux contraintes locales et évoluer avec le temps. Les collectivités rurales privilégient des solutions personnalisées, capables de s’ajuster aux mutations du territoire et de protéger à la fois l’environnement et la ressource en eau.

Quelles solutions innovantes transforment la gestion de l’eau en milieu rural ?

Quand le réseau collectif fait défaut, d’autres stratégies prennent le relais. Sur le terrain, une palette de solutions se déploie, chacune avec ses points forts. Voici ce qui change la donne dans les campagnes françaises :

- Les micro-stations d’épuration offrent un traitement efficace à l’échelle d’un foyer ou de quelques habitations. Leur installation compacte et leur gestion simplifiée séduisent les petites communes, qui y voient une réponse adaptée à leurs moyens.

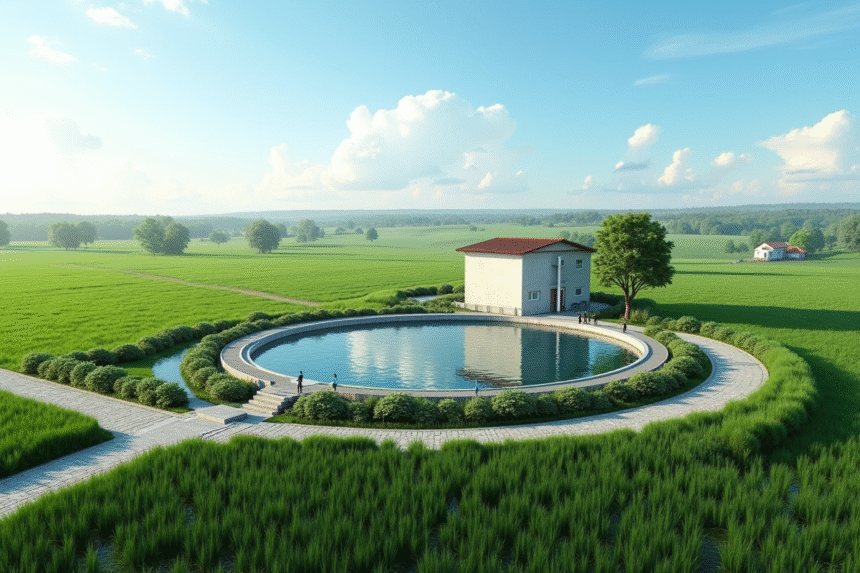

- Les filtres plantés, véritables jardins filtrants, épurent les eaux usées grâce à des systèmes végétalisés. Ils limitent le recours aux produits chimiques, préservent la biodiversité et se fondent naturellement dans le paysage rural.

- La réutilisation des eaux traitées progresse, notamment pour irriguer les cultures ou entretenir les espaces verts. Cette démarche permet de ménager les nappes phréatiques tout en valorisant une ressource précieuse.

- La gestion des eaux pluviales évolue, avec des dispositifs de stockage innovants qui anticipent les aléas climatiques. Résultat : moins de ruissellement polluant, des sols mieux protégés, et une résilience accrue face aux épisodes extrêmes.

Aux côtés de ces solutions, les toilettes sèches font leur chemin. Sans eau à l’évacuation, elles réduisent la pression sur la ressource et s’imposent dans les lieux les plus isolés. Mais leur adoption ne se décrète pas : une maintenance rigoureuse et un accompagnement des utilisateurs sont indispensables pour garantir leur efficacité sur la durée. Une commune de la Drôme, par exemple, a mis en place des ateliers pratiques pour former habitants et agents techniques, avec un résultat probant : moins d’incidents, une satisfaction accrue, et une acceptation généralisée de la démarche.

Focus sur les techniques durables : vers une nouvelle ère de l’assainissement rural

La campagne n’attend plus les modèles venus d’ailleurs. Ici, l’enjeu est d’inventer des méthodes adaptées, capables de concilier préservation de l’environnement, santé publique et respect des normes européennes. Les dispositifs durables tracent leur sillon : bassins filtrants, lagunages naturels, traitements biologiques, chaque choix technique se construit au plus près du terrain.

Des exemples concrets démontrent l’impact de ces innovations :

- Les ressources en eau sont mieux préservées grâce à la valorisation des eaux traitées, utilisées pour des besoins locaux précis.

- Les risques sanitaires reculent, car les procédés s’intègrent harmonieusement à l’écosystème et limitent la propagation des pollutions.

- La qualité de vie s’améliore, avec des habitants acteurs de la gestion de leur environnement et des communes qui renouent avec un dynamisme pragmatique.

Sur l’ensemble du territoire, on assiste à un mouvement de fond : élus et citoyens prennent la main, dépassent la logique de simple conformité pour bâtir des solutions durables, ancrées dans la réalité locale. Ici, chaque goutte d’eau traitée raconte une histoire de résilience collective. Demain, l’assainissement rural pourrait bien devenir le terrain d’expérimentation le plus inspirant du pays.